-

Les Kurdes sont victimes de persécutions et de politiques d’assimilation depuis des siècles.

-

Répartis entre quatre États, ils ont subi une répression qui a duré de l’époque des empires jusqu’à aujourd’hui.

-

L’histoire de leur persécution est une histoire complexe de lutte pour l’identité, l’autonomie et les droits de l’homme.

Persécutions historiques : l'Empire ottoman et la Perse

Sous la domination de l’Empire ottoman et de la Perse, les Kurdes se sont souvent trouvés à l’intersection des intérêts de ces deux puissances. Au XVIe siècle, alors que les Ottomans et les Safavides se disputaient la domination du Moyen-Orient, les Kurdes ont été contraints d’être loyaux envers l’une de ces parties, ce qui a donné lieu à de nombreux conflits locaux et à la répression.

Sous la domination ottomane, les Kurdes jouissaient initialement d’une autonomie relativement large et de la capacité de gouverner leurs propres terres. Toutefois, au XIXe siècle, l’Empire ottoman a cherché à réduire l’autonomie des Kurdes en tentant de centraliser l’État, ce qui a entraîné des rébellions et des soulèvements, brutalement réprimés par l’armée du sultan.

Bien qu’il ne s’agisse pas de persécutions massives, ces tensions sont devenues l’un des fondements des aspirations des Kurdes à l’autonomie, qui se sont poursuivies même après l’effondrement de l’empire.

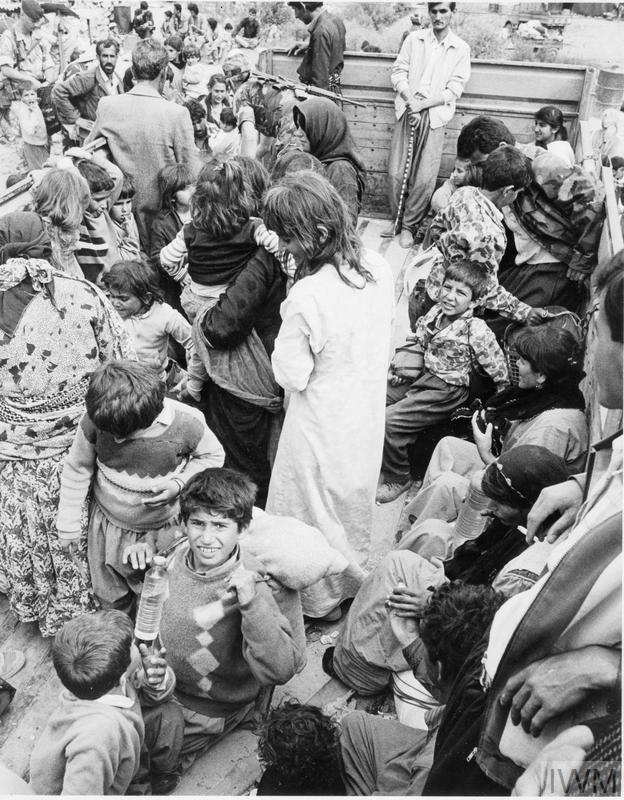

Les opérations Provide Comfort et Provide Comfort II sont des opérations militaires lancées par les États-Unis et d’autres pays de la coalition pendant la guerre du Golfe. Lancées en avril 1991, elles avaient pour but de défendre les réfugiés kurdes qui quittaient leurs maisons dans le nord de l’Irak après la guerre du Golfe, et de leur apporter une aide humanitaire.

20e siècle : Nouvelles frontières, nouvelles persécutions

Après la Première Guerre mondiale et l’effondrement de l’Empire ottoman, le traité de Sèvres de 1920 prévoyait la possibilité d’un Kurdistan indépendant. Malheureusement, ce traité n’est jamais entré en vigueur et les nouvelles frontières tracées par le traité de Lausanne en 1923 ont laissé les Kurdes sans État, divisés entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie.

En Turquie, les politiques assimilationnistes à l’égard des Kurdes ont été particulièrement intenses. Le gouvernement turc, soucieux de créer un État-nation unifié, a interdit l’utilisation de la langue kurde et a effacé l’identité kurde de l’espace public.

Le terme de « montagnard turc » a même été introduit pour dissocier les Kurdes de leurs racines ethniques. De nombreux soulèvements kurdes, comme celui de Sheikh Said en 1925, ont été violemment réprimés et les Kurdes ont souvent fait l’objet d’une répression et d’un déplacement massifs.

Pendant des décennies, la situation des Kurdes en Turquie a été tendue et toute tentative d’autonomie a été réprimée. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a été fondé et a lancé une lutte armée pour l’autonomie des Kurdes.

Le conflit entre le PKK et le gouvernement turc a entraîné une répression brutale de la part de l’armée, la destruction de nombreux villages et le déplacement de millions de Kurdes dans la région du sud-est de la Turquie.

En Iran, les Kurdes ont également été soumis à la répression, surtout après l’instauration de la République islamique en 1979. Bien que des tentatives antérieures d’autonomie kurde, comme l’éphémère République de Mahabad en 1946, aient eu leur place, elles ont été rapidement détruites par l’armée iranienne. Aujourd’hui encore, les autorités iraniennes considèrent les Kurdes comme une menace pour l’intégrité de l’État, et tout mouvement national kurde est sévèrement réprimé.

Les militants et les dirigeants kurdes sont souvent persécutés et les organisations qui luttent pour les droits des Kurdes sont régulièrement démantelées par les autorités. En Iran, comme en Turquie, la culture kurde est marginalisée et les aspirations des Kurdes à l’autonomie sont considérées comme une menace pour l’ordre public.

L’histoire de la persécution des Kurdes en Irak est l’une des plus dramatiques. Dans les années 1980, le gouvernement de Saddam Hussein a mené la campagne « Al-Anfal » contre les Kurdes dans le nord de l’Irak. Cette campagne comprenait un nettoyage ethnique massif, des bombardements chimiques et une répression brutale, entraînant la mort de dizaines de milliers de Kurdes. Le cas le plus célèbre est l’utilisation d’armes chimiques dans la ville de Halabja en 1988, où plus de 5 000 civils ont été tués.

Après la fin de la guerre du Golfe en 1991, les Kurdes ont acquis un certain niveau d’autonomie grâce au soutien international. Néanmoins, leur situation était difficile et leurs tentatives d’indépendance totale sont encore aujourd’hui sujettes à des tensions avec le gouvernement irakien.

En Syrie, les Kurdes sont considérés depuis des années comme des citoyens de seconde zone. Dans les années 1960, le gouvernement a révoqué la citoyenneté de dizaines de milliers de Kurdes, les privant ainsi de leurs droits fondamentaux. La culture et la langue kurdes ont été systématiquement supprimées, et toute expression de l’identité kurde a été traitée comme une expression de séparatisme.

La situation des Kurdes a quelque peu changé après le déclenchement de la guerre civile en 2011, lorsqu’ils ont réussi à prendre le contrôle des régions du nord de la Syrie, créant le Rojava, une enclave autonome. Cependant, les combats et les conflits avec diverses forces en Syrie et les interventions extérieures, notamment les offensives turques, rendent leur situation instable et leurs structures autonomes menacées.

Persécutions contemporaines et situation internationale

Mimo pewnych zdobyczy, Kurdowie wciąż spotykają się z represjami w każdym z państw, które zamieszkują.

W Turcji walka z Partią Pracujących Kurdystanu trwa, a władze stosują ostrą politykę wobec kurdyjskich polityków i aktywistów.

W Iranie Kurdowie nadal są prześladowani, a ich przywódcy często trafiają do więzienia lub są eliminowani.

W Iraku autonomia Kurdystanu jest względna i zależna od sytuacji politycznej oraz stosunków z rządem centralnym, który wielokrotnie próbował ograniczać ich suwerenność.

Kurdowie, mimo braku własnego państwa, są zdecydowani walczyć o swoje prawa i autonomię. Organizują się politycznie i społecznie, prowadzą działalność na arenie międzynarodowej, próbując zyskać wsparcie dla swoich dążeń. Niestety, podzieleni między kilka krajów, zmagają się z politycznymi interesami tych państw, które wciąż widzą w nich zagrożenie dla swoich granic i stabilności.

Les aspirations des Kurdes à la plénitude de leurs droits et à l’autonomie demeurent. Leur histoire n’est pas seulement celle d’une persécution, mais aussi celle d’une persévérance et d’un effort pour préserver leur identité. Face à des conditions difficiles, les Kurdes ont construit une culture et une structure sociale solides qui leur permettent de lutter pour leurs droits et leur dignité.

La persécution des Kurdes rappelle la complexité des questions de nationalité et la difficulté de survivre sans son propre État dans un monde politiquement divisé. Pour les Kurdes, l’histoire de la persécution n’est pas seulement une question de passé – c’est aussi une lutte contemporaine qui se déroule chaque jour au Moyen-Orient.

Sources graphiques :

- <>MikaelF, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 , via Wikimedia Commons

- <>Tasnim News Agency, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 , via Wikimedia Commons

- <>BijiKurdistan, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0 , via Wikimedia Commons

- <>Dûrzan cîrano, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 , via Wikimedia Commons